- 2021年8期

卷首语

- 习近平:美术、艺术、科学、技术相辅相成、相互促进、相得益彰

本刊专稿

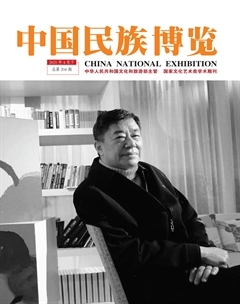

- 追忆舒乙

- 父子情

- 舒乙

- 我家藏画故事系列

- 舒乙

- 赵德润:记住舒乙先生的大声疾呼

- 王向明

- 舒乙书画作品欣赏

走进大家

- 送别“艺术行者”李小可先生

- 永远以作为李可染和邹佩珠的孩子感到骄傲

- 李小可

- 关于生活、精神与形式的三位一体

- 范迪安

- 李小可作品欣赏

文化视角

- 三星堆再醒惊天下

民俗与民族技艺

- 中华传统文化的现代价值探析

- 任姣丽

- 畲族“传师学师”仪式的民俗内涵与人文内里研究

- 徐丽丽

- 山西传统技艺现代发展机制与路径研究

- 董雨潇

艺术教育

- “互联网+”背景下的舞蹈教育发展初探

- 刘璇悦

- 美育视角下高校民族音乐教学模式探究

- 李奕兰

- 学前教育专业教学中幼儿歌曲的弹唱策略探析

- 惠仙

- 舞蹈艺术在高职院校美育教育中的作用与地位研究

- 曹可环 王晓亮

- 体验式教学法在高职钢琴课堂中的应用

- 李若斐

- 歌剧重唱曲目在艺术类高校声乐教学中的运用

- 程小娟

- 核心素养下高中美术绘画模块教学探讨

- 贾羽

文化产业

- 民族地区古籍文献的文化旅游价值

- 洪耀辉

- 基于旅游人类学视角下民族旅游手工艺文化研究

- 刘华蓉

- 湖湘文化APP界面交互设计研究

- 王悦 詹佳淑

- 依托红色文化助力乡村振兴

- 王欣

- 彝歌匠人

- 李海燕

民族教育

- 多元文化融合视角下的大学生心理健康教育研究

- 朱凯

- 壮族刘三姐女性主义意识研究

- 覃春华

语言与文化

- 论国学经典诵读的重要性

- 叶华

- 汉维语时间副词的对比分析

- 张对霞

- 卡卓语声调实验研究

- 李艳艳

- 现代汉语新词汇的造词方法

- 郝韶瑛

- 《最后一个吟游诗人的歌》翻译中苏格兰性的体现

- 韩雪妍

音乐与舞蹈

- 燕赵舞蹈的文化生态适应研究

- 李建勋 孙姗姗

- 客家音乐的艺术特色与现状发展研究

- 杨靖

- 民族音乐艺术的传承与创新策略研究

- 杨颖

- 美声唱法在演唱民族歌曲中的运用

- 陈中洋

- 浅析鼓吹乐在宋代礼乐中的重要性

- 魏晓雨

美术与设计

- 浅析全息影像技术与现代装置艺术的结合

- 王楠

- 视错觉在视觉传达设计中的应用

- 姚曼

- 美术馆展览陈列中造境的重要性分析

- 李野

- 论贵州三都县水族传统服饰的设计社会学价值

- 贺琰雲 丘庭媚 黄建福

- 蒙古族乌珠穆沁服饰“非遗”式微与传承探究

- 张炜

- 丽江永宁扎美寺壁画造型形式研究

- 杨婷

- 再论少数民族地区油画民族化

- 乌日晗

- 1949—1999年苏联著名科幻文学插画艺术家及其作品浅析

- 吴子竞 伊莲娜·康斯坦丁诺芙娜·布林诺娃

- 设计“饰”度的美学价值呈现

- 范伟 杨双燕

文艺争鸣与评论

- 王实甫《西厢记》“老夫人”形象新解

- 董维锴

- 关于《悲惨世界》角色与演唱风格的探析

- 沈鹏飞

- 隐于历史褶皱中的个人书写

- 薛嘉宁

- 论镂胜艺术中的春胜

- 孙健

- 南岭瑶族《盘王大歌》生态伦理思想分析

- 芦阳

文博天地

- 唐与粟特物质文化的交流与互鉴

- 王琳 续囡囡 张婕 张梦圆

- 闽地妈祖神像赏析

- 肖月萍

- 博物馆展览的空间设计原则与陈列策略探寻

- 刘子玉

- 江苏邳州煎药庙M1出土金五铢考略

- 白宇

- 山西博物院数字文化创意产品设计研究

- 林淑仪 潘光洋 郗彩莲

- 文物保护与修复工作创新发展

- 孙治国

- 浅析三元阁城墙城楼历史及保护修缮措施

- 卢品文

- 藏传佛教擦擦造像的造型语言形式初探

- 余桂仙

- 新建博物馆建筑光环境设计探析

- 任巍

- 浅析古代铁质刀剑、剪刀文物制造工艺及组织结构特征

- 张璐 黄琦 樊孝林

图书与情报

- 中国传统文化与儿童绘本设计的融合研究

- 姜宇

- 黄丕烈古籍修复之修书人研究

- 刘帆